“Blade Runner 2049” mostra que os replicantes são mais humanos que os humanos

Pode acreditar, a sequência Blade Runner 2049 (Idem, 2017) de Denis Villeneuve, tem um grande diretor no comando, uma história bem desenvolvida, e todos os elementos de uma obra-prima que amplia os conceitos do filme original. E consegue provar que o lema da Tyrrel Corporation (empresa que produziam os androides no filme de 1982), “mais humanos que os humanos”, é realmente possível aos replicantes.

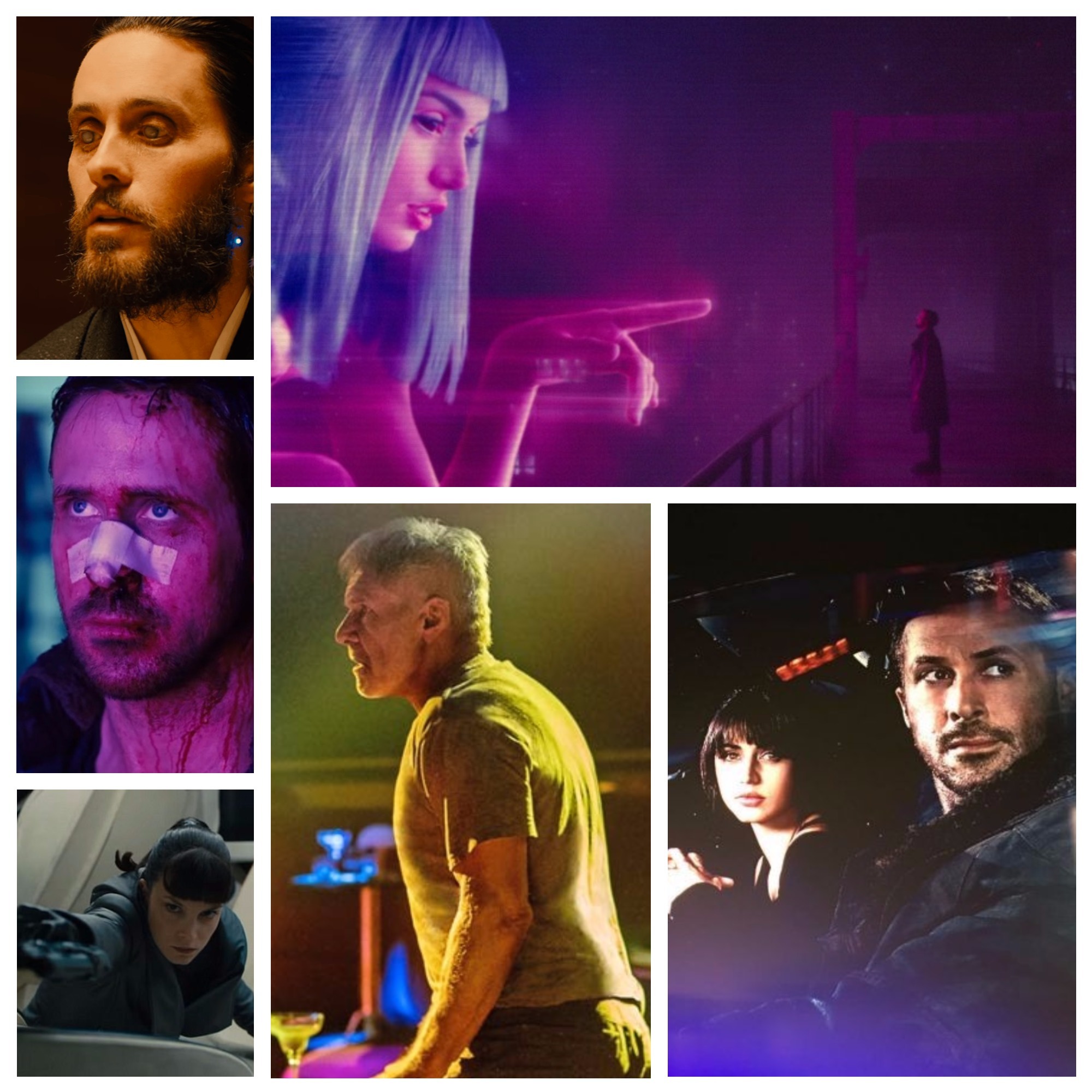

Desde o combate entre o “caçador de androides”, Rick Deckard (Harrison Ford) e o replicante filosófico Roy Batty (Rugter Hauer), já se passarem 30 anos. Estamos em 2049, e após os problemas enfrentados com os modelos Nexus 8, uma nova espécie de replicantes é desenvolvida, de forma que seja mais obedientes (e escravos) aos humanos. Um deles é K (Ryan Gosling), um Blade Runner que se depara com a descoberta de um mistério ao “aposentar” Sapper Morton (Dave Bautista): uma replicante pode ter dado à luz a um filho. Com a possibilidade desse segredo desencadear uma guerra entre humanos e androides, a chefe de polícia Joshi (Robin Wright), decide eliminar todas as informações para encerrar a investigação.

O primeiro era uma adaptação livre da obra de Philip K. Dick (Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?), e eu não imagino outra coisa senão uma homenagem ao criador do universo original, a abreviação do seu protagonista na sequência, K (Ryan Gosling). Tem basicamente mesma função que Harrison Ford no longa de 1982, que antes trabalhava por conta própria, mas agora K é um policial de Los Angeles, que caça e “aposenta” os androides que desejam viver como humanos.

Se a principal pergunta de Blade Runner (1982) era: “o que nos torna humanos?”, em Blade Runner 2049 (2017) nós podemos ver uma ampliação nessa questão. Não basta apenas ter alma, é necessário lutar pela própria existência. Contra o sistema, contra as corporações milionárias, e contra as pessoas que pensam ser Deus, personificado pelo gênio industrial Niander Wallace (Jared Leto). Cego, mas que enxerga, e que faz todo sentido ter um visual de Jesus Cristo.

Eu sou fã do cinema de Denis Villeneuve. E assumir um filme como Blade Runner 2049 – continuação de um clássico oitentista – não foi nada fácil. Mexer com o imaginário alheio (ou a tal a mitologia do original), continuar uma obra consagrada pelo tempo, suceder um diretor com pedigree em sci-fi Ridley Scott (que além do original assinou o primeiro Alien, e o recentemente nomeado ao Oscar, Perdido em Marte), e ainda trazer de volta seu protagonista (Harrison Ford) para compor a sua nova história como um coadjuvante.

Mas o diretor canadense já havia mostrado seu valor desde o forte Incêndios (2010). Passando pelo tenso Os Suspeitos (2013), o inventivo O Homem Duplicado (2013), o monumental Sicario (2015) e até chegar ao arrebatador conto de amor de sci-fi A Chegada (2016), pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor diretor (e o filme também estava entre os finalistas). Na continuação de Blade Runner, fica longe de ser um replicante do original, e saiu da missão com muitos méritos.

De narrativa conduzida sem pressa (sim, são 2h43 minutos, mas que passam muito mais rápido do que você imagina), entrega tudo que promete. É uma obra que não se faz necessária uma reverência exata ao primeiro, mas que amplia a visão do futuro e a relação entre humanos e androides. Ao contrário da maioria das sequências que assistimos ano após ano, 2049 não mergulha no universo de sua própria nostalgia. A releitura de elementos do enredo de seu antecessor estão na trama, mas de forma controlada.

Em momentos-chave, reaparecem Edward James Olmos e seus origamis, que de uma forma espelhada agora são utilizados como animais em madeira, e a replicante Rachel (Sean Young), que mexe com os sentimentos de Deckard (Harrison Ford). Claro, Deckard está de volta, mas apenas na hora final de 2049. Um sentimento de ser obsoleto paira em sua existência empoeirada. Seu semblante segue seguro do que faz persiste, mas que ainda treme ao empunhar a arma. Ele não desiste (ou se arrepende) do que viveu seu passado, mas tem de se contentar em existir literalmente nos escombros da vida, entre a areia do tempo e estátuas gigantescas – que refletem o outrora presente cafona/exagerado.

É uma nova história, mas com vertentes que se conectam ao passado. Acompanhamos novas novas ideias, mas com a atualização de sentimentos do passado. São projetados novos propósitos, mas com o mesmo desejo dos replicantes, de ser livre e humano. E para fazer essa costura narrativa entre passado, presente e futuro, uma dupla, Hampton Fancher (que co-escreveu o original) é o passado, passando pelo presente, e Michael Green (o mesmo de Logan e Alien Covenant, ambos de 2017) é o presente, de olho no futuro.

Caminhando junto com sua trama menos existencialista e mais investigativa (mas cheia de sentimentos, que vão se soltando no meio do caminho), sai a trilha marcante do Vangelis, e entra Hans Zimmer. Em tons mais grandiosos, contudo, com seus momentos de emoção, exatamente como a nova narrativa. Não tem um grande monólogo como o primeiro, pois não é exatamente filosófico quanto. Contudo, seu discurso é bem diluído em uma história de reviravoltas, sem esquecer do noir, atenção para a referência de Chinatown (1974), no nariz remendado de Ryan Gosling. Claro, de visual imaginativo, que flerta com o primeiro, mas que explora mais suas possibilidades.

Palmas para o trabalho do diretor de fotografia Roger Deakins (sempre foda), e o designer de produção Dennis Gassner. Com vastos conjunto de sombras e luzes, o trabalho em conjunto dos dois fornece a eterna percepção de uma imagem sempre em expansão. Do antagonismo no tom asséptico do mundo de Jared Leto, à sujeira do resto de Los Angeles, aos out-doors com vida, os luminosos gigantescos (alguém aí lembrou da explosão de neon do primeiro?), sua atmosfera futurista e a fumaça que paira nas ruas e com seus carros flutuantes.

E quando Ryan Gosling perde pela primeira vez o controle, e surge uma fagulha de vida ali, a neve cai do céu, como uma forma visual de combater aquele momento com uma frieza preexistente. Sim, Ryan Gosling está contido em emoções, o que bate perfeitamente ao personagem. Pois é, ele está sempre em busca de respostas, não apenas para a sua vida profissional (afinal ele é um investigador), mas também para si. E a mais perfeita tradução do seu persona, é o seu amor pela esposa virtual Joi (Ana de Armas), e que se cristaliza em uma bela sequência de sincronização ao fazer amor.

Aos não iniciados no primeiro (Blade Runner: O Caçador de Androides, 1982), uma boa notícia: a partir de um prólogo simples e objetivo sobre do que estamos prestes a assistir, uma introdução coloca o público com um mínimo de entendimento para se contextualizar. E com isso, uma grande obra de ficção-científica e alguma ação, está pronta para ser curtida.

Já aos que conhecem bem a história original do “Caçador de Androides”, uma outra notícia melhor ainda: o que era sugestionado e filosofado em 1982, agora é bem mais ampliado, em discurso (a luta pela humanidade/liberdade) e conceito (como será afinal, o futuro?). A filosofia virou investigação do que pode ser um milagre no futuro, onde os replicantes passam a ser exatamente o que foi posto como objetivo lá atrás, “mais humanos que o os humanos”. Com todos os sentimentos que provoca – e vai muito além de uma simples nostalgia – Blade Runner 2049 é um clássico instantâneo. Sem medo de ser feliz: uma obra-prima que o coloca como filme do ano, até aqui.