O SEGUINTE TEXTO TEM POSSÍVEIS SPOILERS!

Um dos grandes desafios para qualquer direção ao propor uma obra que tenha como fundamento temáticas políticas – sejam elas micro ou macropolíticas – é construir uma narrativa fluida e convincente para seu filme. O meio termo entre o discurso expositivo e a imagem metafórica é um monstro a altura de uma proposta que requer riqueza de detalhes e tempo, mas que podem resultar em um ritmo lento que cansa o espectador ou mesmo em uma alucinada viagem caótica que confundem quem tenta entender ou se afetar com a obra que assiste. O novo filme da talentosa Olivia Wilde busca encarar essa dura realidade que devora tantas virtudes e, sem o foco estético, acaba sucumbindo a si mesmo. “Não se preocupe, Querida” aparece sob a intenção de trazer a tona a fantasia de uma vida perfeita, sob controle e disciplina, que na verdade se trata de um terror sufocante, de uma realidade feminina assolada em uma sociedade patriarcal, hierarquica e dominante, pouco apostando em uma narrativa do tradicional horror psicológico, sendo dragada pelo alucinante senso de urgência das narrativas hollywoodianas.

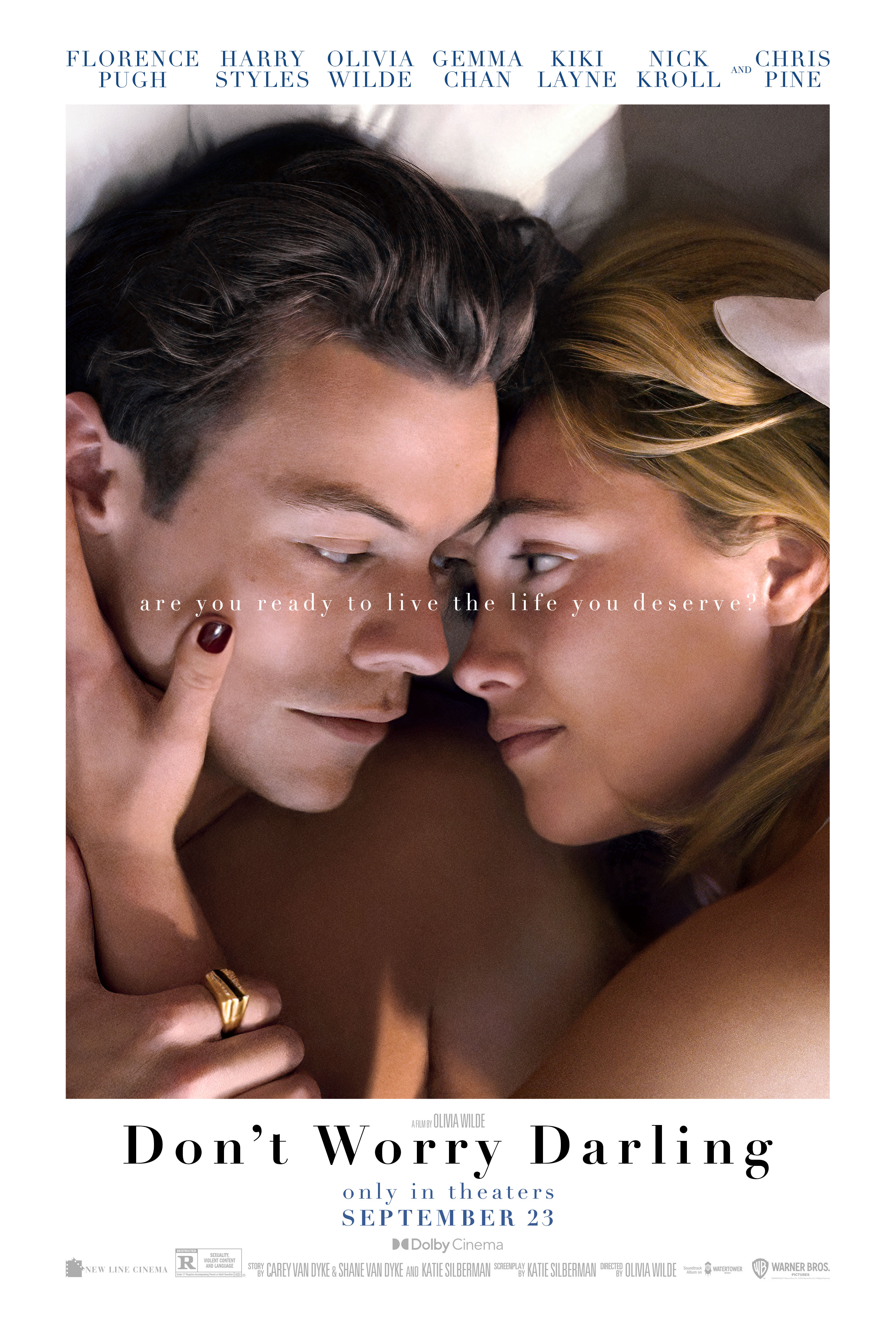

O filme narra a história do casal Alice e Jack Chamber (Florence Pugh e Harry Styles) que vivem uma vida perfeita em uma pequena comunidade isolada no deserto californiano nos anos 1950. Ela, uma jovem e bela dona de casa. Ele, um ascendente executivo da misteriosa empresa que geri o local. Tudo parece perfeito – vida social ativa, vida amorosa e sexual a todo pique, sonhos a serem realizados – quando Alice começa a ter visões e flashs que a incomodam e, junto a isso, uma vizinha que “surta” e comete suicídio. A partir dai, sensações angustiantes e sufocantes agem sob Alice que passa a investigar mistérios que começam a aparecer sobre o lugar e seu enigmático gestor Frank (Chris Pine).

Ao contrário de suas obras anteriores, Olivia Wilde tem pela frente uma distopia que começa bem, mas acaba por tropeçar em viradas de chave pouco convincentes e apressadas. Aqui, não vou culpar as fofocas que dizem respeito a um ambiente caótico de produção. O que me parece é que a montagem ou o próprio roteiro se despreocuparam em preparar mais o espectador quanto aos gatilhos que desvirtuam a normalidade da vida da personagem, fazendo-a se transformar durante a narrativa. Um exemplo disso aparece em uma cena no primeiro ato do filme que não deixa claro as motivações de Alice ao decidir caminhar quilômetros no sol quente para tentar ajudar alguém que, teoricamente sofreu um acidente de avião – que aparece e se encerra ai mesmo na narrativa, não voltando a aparecer mais. As viradas do roteiro soam extremamente artificiais, forçando a história a ir por caminhos que são o contrário de fluidez e, por sua proposta inicial fica longe de ser vista como surrealista ou abstrata.

Seguindo essa pobreza de profundidade, a temática política que o filme traz poderia muito bem conversar com questões existenciais, desde que o onírico não fosse utilizado como estratégia narrativa que trabalha como forma de fuga psíquica da personagem, agindo como lembranças que fixa a personagem em uma realidade inflexível – fechando a possibilidade de interpretações sobre a obra. Isso impede a narrativa de se aprofundar em complexas lutas existencialistas que ela poderia passar preocupando-se, apenas, em mostrar um ou outro caminho não problematizado pela personagem. Wilde escolhe optar pela política da violência que a personagem feminina sofre através de simbolismos que buscam se postar como complexos, mas que são amarrados em signos rasos como em cenas em que a personagem de Florence Pugh sofre quando a parede da sua casa a espreme contra um vidro transparente. De fato, essa cena – assim como outras – seriam geniais caso a obra não veredasse para respostas rápidas, rasas objetivando a temática da fuga alucinante hollywoodiana. Aqui a estética cinematográfica muda para vender emoção de urgência.

Outras decisões narrativas acabam por afogar personagens fortes que acabam por se diminuirem para dar progressão à personagem de Pugh, nos deixando perguntar o por quê de ela tomar uma decisão “x” que compromete toda aquela realidade de segurança, se ela queria a todo custo defender aquela vida fantasiosa que estava vivendo em tão rápida passagem de tempo. Por vezes, achamos que estamos assistindo uma história de Black Mirrow, ou de O Show de Thruman, ou mesmo de A Ilha em uma perspectiva feminista que tinha um grande potencial se não fossem as artificialidades do roteiro ou da montagem que apressam os resultados.

Mas isso não quer dizer que o filme não possua acertos. Por mais caótica e não convincente que a história seja, as atuações de Florence Pugh ainda salva essa obra, sobressaindo o sem sal Harry Style, o tímido Chris Pine e a caricata Olivia Wilde. O que nos segura e nos faz perdoar a obra é o desejo de querer ver mais de Pugh atuando, se colocando em encruzilhadas existenciais e muito menos de uma correria desenfreada para uma saída. É como se seu trabalho gritasse por mais da primeira parte e menos da última. Também é de se elogiar a direção de arte e a fotografia de Matthew Libatique – apesar desta ultima poder ter sido muito melhor explorada – que faz invadir nossos olhos com a luz do clima perfeito e glamouroso, quase publicitário que traz cores vivas e radiantes de uma vida feliz. Mas senti falta de ambos seguirem a derrocada que aquele mundo vive a partir das agonias de Alice.

O que parece, por fim, é que Wilde estava muito mais preocupada com o objetivo final de uma política do que com a fluidez convincente da própria arte. Um erro grande, uma vez que essa fluidez traz o afeto primitivo que nos faz acreditar na história e ser seduzido pela política de sua narrativa tão fundamental para as lutas contemporâneas que ela queria nos passar. Uma pena! Escrevo isso lamentando muito, uma vez que este texto é escrito no dia da morte daquele que tanto prezava pela sutileza politicamente violenta da imagem de um cinema engajado: Jean-Luc Godard.